- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

【世外学子风采9】生物与文学的奇妙跨界

生物与文学的奇妙跨界

杨可涵

小档案

基础信息 Basic Information

杨可涵:女,2019届(2)班;

IB:44(45分总分);

标化:托福-111;ACT-33;SAT2-数学800,生物770;

大学录取:ED1录取康奈尔大学生物与社会(biology and society)专业;

兴趣:文学(涉猎阅读、翻译、写作、戏剧、歌词创作)、生物(涉猎动物饲养及动物治疗);

特点:人文情怀的坚守者,美的追寻者。

科学与人文并行不悖

Risk Taker

杨可涵录取的专业是生物与社会,兼涉科学与人文,这样的跨界正好与她从小以来的两条兴趣主线——生物和文学——十分贴合。小时候,当别的女孩沉浸在芭比娃娃的世界,她却在摆弄恐龙模型;初中时,当别的同学在参加各种学术活动班,她却徜徉在楚辞汉赋的文字世界。

由于有长辈从医,家中有许多解剖类藏书。从六七岁起她就会对着书上的例图将人体结构画在纸上,再标上各种骨骼与器官名。之后接触到动物类解剖书籍也是如此。从中她体会到了生物之美——关于一个生命体体内一切精妙绝伦的设计,以及不同的组合造就的争奇斗艳的自然界。

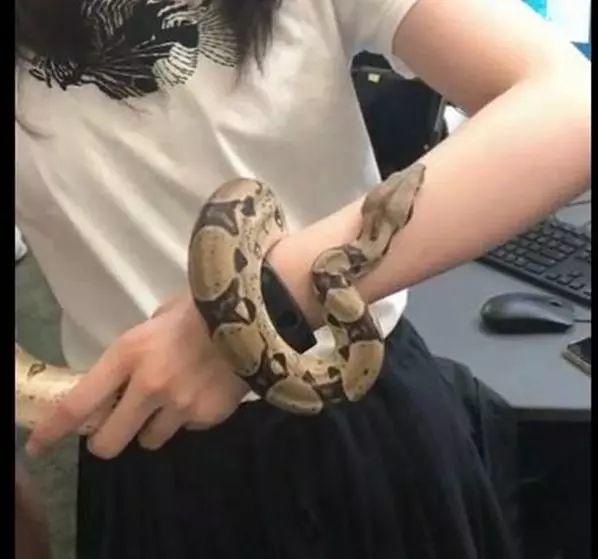

杨可涵养过不少宠物,鸟、狗、爬虫类及热带鱼。热带鱼容易生病,上海又没有专业医院,因此她养成了上网查医学病理文献、自己网购药品配药、尝试动手医治的习惯。成功后把药的配方发到观赏鱼的论坛上,久之成了小有名气的“专家”。她曾帮一条感染了寄生虫即将死亡的怀孕的孔雀鱼做手术,剖开腹腔,取出鱼卵,用网上买的细针划破鱼卵的膜,让小鱼自己游出来后,再进行下一步的饲养。最终17条小鱼全部存活。她利用假期到宠物医院实习,观摩了各种宠物治疗法,并对“孕妇不能饲养宠物”的论点提出质疑,在科学调研和广泛请教专家的基础上,对弓形虫的实际影响展开了科普和宣传,她在网上发布的科普文章,点击量超过9千。

(杨可涵与宠物狗)

11年级暑假参加的康奈尔大学“动物保护医学”夏校,杨可涵与同伴一起相当深入地研究了灰蝙蝠。她注意到当今动物保护行动中有些畸形的倾向——总是更关注符合人们认知中“漂亮、可爱”的动物,却往往忽视、甚至带着恶毒的迷信去杀害那些被强加以“邪性”的物种——这也正是她小组选择灰蝙蝠的初衷。联想到社会上生活于阴影之下的少数群体,也让她更清晰地意识到这种观念必须破除。

(“动物保护医学”夏校中的一课)

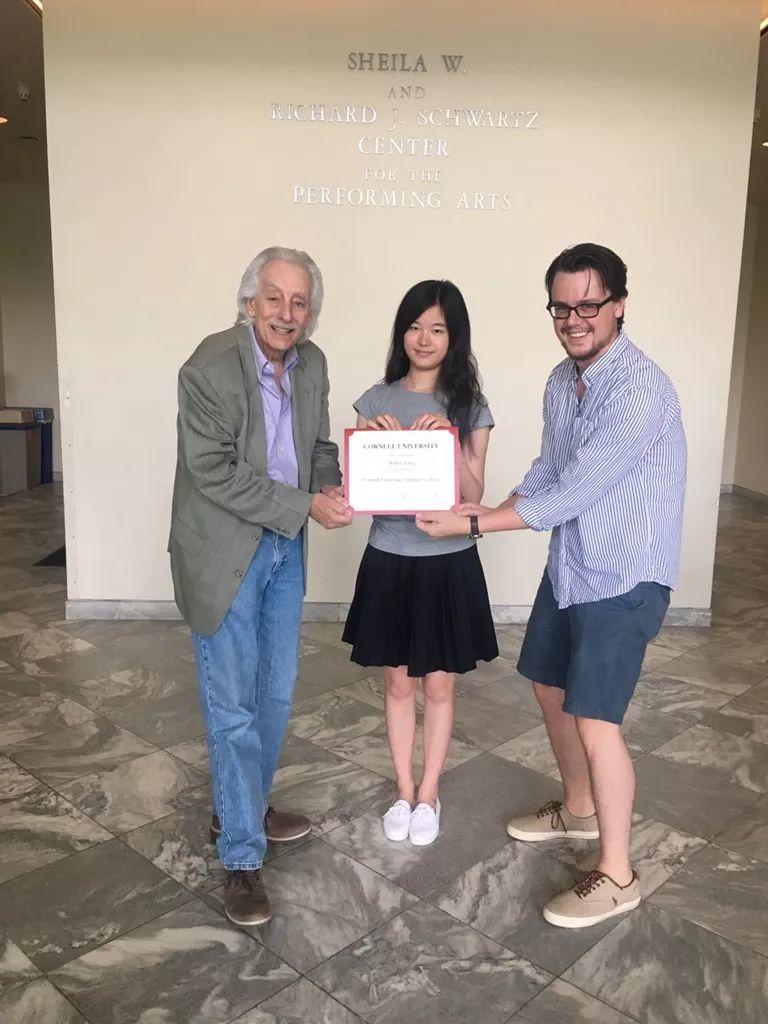

(“动物保护医学”夏校与教授合影)

谈及文学,更是她成长过程中血脉相连的部分。中国古典文学与她结缘已长,最初的文学读物就是《千家诗》。古诗文于她,代表了一种悠长婉转、幽奥清雅的美,从中体会到的远不止于情感流奔抑或意旨深远,更有文字本身字形、音韵组合对于感官的震撼,让她触摸到了文学的骨骼——一种至洗练亦至超脱的艺术。

莎士比亚戏剧和浪漫主义诗歌是她从东方文学到西方文学的过渡。西方现代文学中,她喜爱徜徉于“意识流”小说。从Virginia Woolf开始读起,一直到《追忆似水年华》和《尤利西斯》。不同于古诗文的格律严谨,西方作品让她看见文学的另一种自由的可能性,藏身于更丰沛的视角之后窥探世界,去品尝那些更偏倚、更游离、更边缘的动荡。

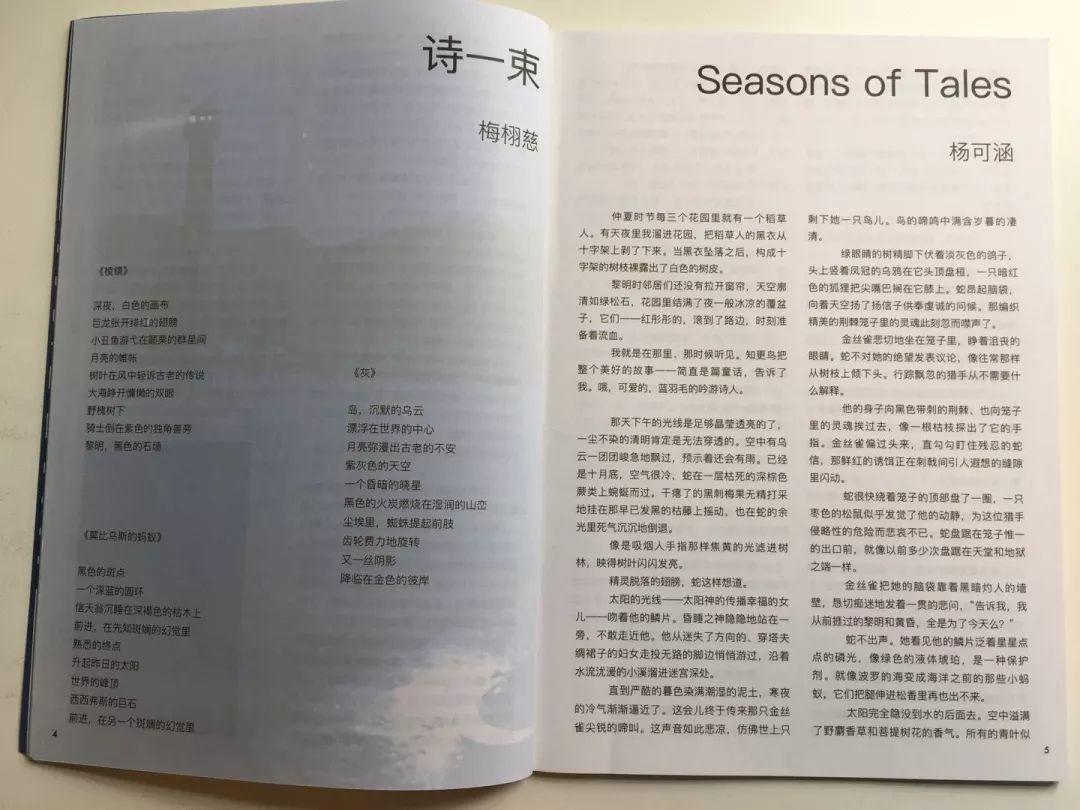

除了阅读,她坚持写作近10年,IB文学HL稳居7分,还以唯美的文风在校刊《新翼》上发表Seasons of Tale一文,将云朵、金丝雀、树精与蛇编织进了一篇童话。她的EE论文研究论题为:“吴文英如何将《梦窗词》的跳荡性片段整合起来,最终形成意识层面的逻辑”。她初读吴文英的词,感觉颇不同于传统诗词,而是呈现出一种与西方“意识流”概念相似的跳荡性。因此她将对中西方文学的体悟融合于对吴词的研究之中,颇具新意。

(校刊《新翼》上发表的杨可涵写的童话)

生物学、动物学是至严谨的科学,而文学则精骛八极、心游万仞,两者何以能并行不悖?杨可涵说,她从生物的构造、形态及运动方式发现美,从文字的流动、音律、情感抒发亦发现美。虽然科学代表严谨,文学代表浪漫,但两者在人的生命中缺一不可,如果过分严谨,可能缺乏情趣;如果过分浪漫,可能天马行空。两种特质达到平衡是她的追求。

雅诗与俗唱翻转组合

这似乎是文学爱好者的共识:文学是美,文学是雅,文学是精致,文学是隽永。杨可涵亦如是说。尽管中国古典诗词与莎士比亚的十四行诗、济慈的浪漫派诗,所用的文字载体、诗行韵律不同,但都是灵魂的颤音、审美的灵光。

然而,在某一个瞬间,她的观点受到了“电击”。

那晚,她躺在床上浏览YouTube,点开了一个名为“外国人如何看待中国古诗词”的视频。受访的美国姑娘认为李清照的《声声慢》与流行歌曲如出一辙,然后她开始表演RAP,仿佛李清照在15世纪就开始这么做了:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚……”起初杨可涵十分错愕。然而看着她的表演,杨可涵惊讶地赞叹,原来用RAP来表达李清照的伤感,竟是如此契合!出于好奇心,她开始渴望将Rap翻译成中国古诗词。

(个人照)

于是,杨可涵带着欣赏的态度去感受Cardi B的Bodak Yellow。从表面上看,即使非母语人士也会发现这首歌的语言是极为粗俗的。然而,当她从翻译中萃取出歌词的深意,却发现了字面翻译所无法传达的多层含义:一种坚毅与风流的并置;一种女性赋权的渴望;以及挣脱泥沼成功蜕变的春风得意。当她通读整篇译文时,脑海中浮现出一首献给中国唯一女皇武则天的颂歌。她将自己撰写的这首古典颂歌也译成英语:

昔时我地实寒微

今檐高啄廊缦回

咸使达诸天下闻

以患轻慢不自识

辘辘远听入贡来

即进椒兰烟雾斜

Wombed in wintry ash, sea bedded beneath,

now phoenix above clouds, ninefold palace sheathed.Behold! A mortal, god enthroned,to know your hubris holds no mold.Trembles rumble with gilded coaches, ushering mellifluously melodies Golden vaults and victories,

all belong to me

这曲对武则天——以其饱含争议的道德观和明智的政治决策而闻名的女皇——的颂歌,击中了杨可涵的心弦,尤其当它与Cardi B的原词并置时,震撼力更强。这种尝试让她升华了对诗的认知:美不是任何一种既定的形式,而是可以通过任何形式去抵达。

于是,不仅杨可涵的诗歌创作,更是杨可涵自己,突破了“精致的枷锁”: 中国古典派诗词的婉转柔和与美国RAP的激烈震荡,亦可息息相通,雅与俗不是无法突破的界限,真正重要的是对诗歌精神的体悟。这首诗及其英译,某种程度上与她的人格一起喷薄而出,瞬间宣泄了所有的情感,展现出一种新的美学。

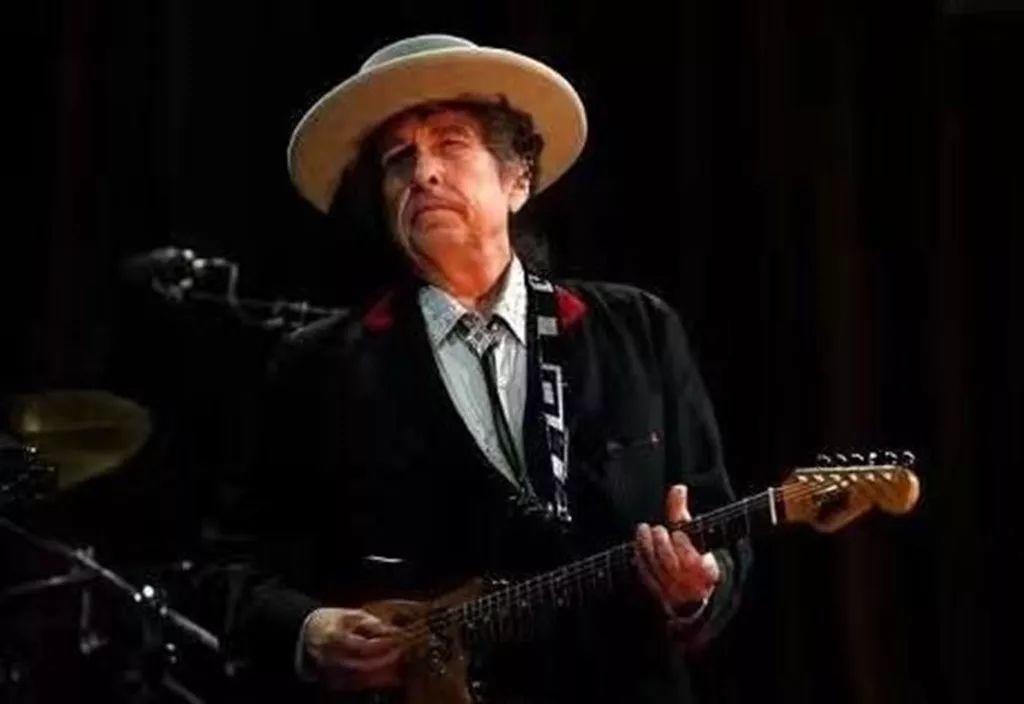

(个人照)

行文至此,不禁想起2016年诺贝尔文学奖获得者,是美国摇滚歌手、民谣歌手鲍勃·迪伦,获奖理由是他“用美国传统歌曲创造了新的诗意表达”。尽管颇受争议,但也许诺奖评奖者正是看到了这一点:一些歌词本身,就是一首了不起的诗歌。

(2016年诺贝尔文学奖获得者鲍勃·迪伦)(图片来自网络)

生活与戏剧互为沟通

在高中生活中,杨可涵两度与戏剧发生交集。

10年级暑假她申请了康奈尔的文学夏校,研究莎士比亚戏剧。三周的夏校,阅读量非常大,读了莎士比亚9本戏剧。有时一个晚上的工作量是:读一整本戏剧,及50页左右的关于戏剧编导的书籍,写一篇paper。幸而杨可涵之前读过最经典的几部莎士比亚戏剧,也读过一些十四行诗和浪漫派英诗,饶是如此,夏校的每一分每一秒钟都扑在了读书上。好在她十分享受读戏剧的过程。夏校的论文,她的关注点落在李尔王与弄臣(The Fool)的关系上。弄臣经历并见证了李尔王从煊赫到卑微的身份跌落;莎士比亚在弄臣的命名上运用了反讽手法,将其称作“愚人”,却赋予他相当深刻的洞见与智慧机敏的言辞,从而塑造了一个“大智若愚”的角色。论文分为三个部分:李尔王忽视弄臣——认同弄臣——与弄臣思想共振,其间李尔王自身的理智渐渐消散殆尽,然而在莎剧中,疯癫本身即是接近真理的信号。最终“一个清醒的李尔复活在疯癫的肉身之上”,而弄臣也完成了他的角色使命,就此退场。教授充分赞赏了这篇论文的切入角度和表达,并评价说是他多年来教这一夏校课程中所见最令人惊叹的论文之一。这一度杨可涵与戏剧的交集,不仅收获了该夏校唯一一个满分GPA4.3分,而且让她对莎剧中呈现的丰富的人性有了更为深层次的触摸。

(“莎士比亚戏剧”夏校与教授合影)

她与戏剧的第二次交集,是高二时参与学生会大型Charity晚会的戏剧编排。由于从10年级就开始参加戏剧社,加之读了康奈尔大学的莎士比亚戏剧夏校,接受了系统的训练,杨可涵对戏剧的理解和兴趣得到了拓深。从理论到实践,Charity晚会中贯穿始终的戏剧,由她编剧,并主导编排。学生会定夺的本届主题是“反思”,一开始杨可涵也找不到思路,生怕这个主题处理不好就会枯燥。她对戏剧的钟爱容不得自己给观众呈现一台枯燥的戏剧。为此,她和学生会的老师、同学经过好几轮讨论,不断地从大家的点滴见解中抓取灵感。过程中她自己也不断地认同这个观点:真正的Charity应该把双方放到平等的位置上交流、更注重给予双方精神上的滋养。最终,戏剧讲述了几个同学在为Charity筹款的过程中、以及赴大别山与当地孩子互动的过程中,内心的矛盾冲突以及如何慢慢体悟成长。Charity演出十分成功,杨可涵也深深感谢当时一起共事、每天都留到天黑才回家的老师和同学们。

(Charity舞台照)

(Charity全剧组合照)

(内蒙古成人典礼与同学合照)

“自有戏剧以来,它的目的始终是反映人生,显示善恶的本来面目,给它的时代看看它自己演变发展的模型。“莎士比亚如是说。杨可涵以自己的实践,与四个世纪之前的英国文学巨匠莎士比亚跨越时空神交,践行并发扬戏剧的真正内涵。

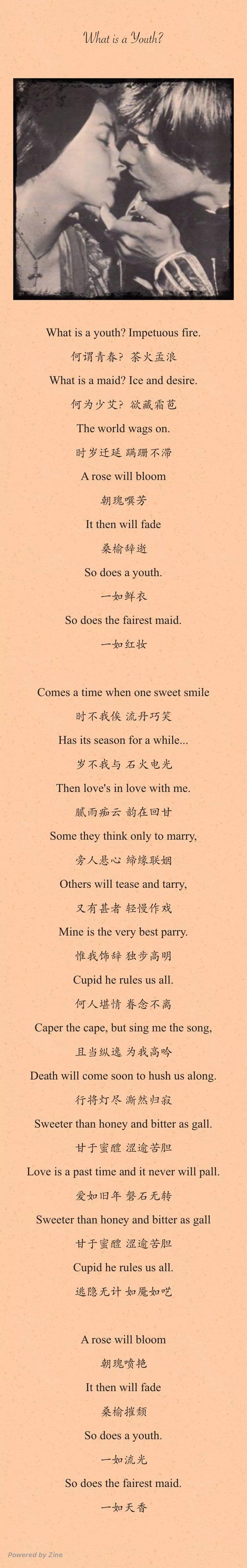

(杨可涵翻译的电影《罗密欧与朱丽叶》的歌曲)

编辑小语

杨可涵对康奈尔大学情有独钟。两个暑假都选择了康奈尔大学的夏校,10年级时读的是莎士比亚戏剧,11年级时读的是动物保护医学。经历了两度的夏校,她对康奈尔大学有深深的归属感,不仅因为它是“藤”,不仅因为康村幽美的自然环境,更因为教授在教学过程中,传递了虔诚的、执着的信仰,满溢人文与科学的情怀,无论是研究虚构的戏剧,还是研究实体的动物,他们都是抱着一颗对人类文化、生存状态及自然环境的深深的敬畏,带领学生去认识人本身、认识动物、认识我们赖以生存的人文与自然环境。这让杨可涵非常感动,真实地体会到了一种叫做“情怀”的东西。她非常希望揣着“情怀”,投入到自己热爱的领域,追寻梦想,发展智慧,做一个既严谨又浪漫,既具备科学精神又保有人文情怀的有血有肉的人。

(康村的日落)

(康村的日落)

讲述|DP2019届(2)班 杨可涵

图片|DP2019届(2)班 杨可涵

采访|DP11(7)班 农婧怡

美编|周雅倩

责编|吴新贤

最新发布

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1