在心为志 发言为诗 巧思为辩

基础信息 Basic Information

刘芷蘅:女,2019届(3)班;

IB:41-42(42分总分);

标化:托福-116;SAT-1530左右;SAT2-数学800,物理790,文学710

大学录取:ED1录取康奈尔大学比较文学专业;

兴趣:读书、辩论、写作、传播、旅行与观察世界;

特点:大胆的理想主义者、寻觅生活点滴的创作者与思考者、理性与感性的矛盾统一体。

Risk Taker

IB Learner Profile(IB学习者培养目标)目标中有一条Risk Taker颇难诠释。直译为“敢冒风险的人”。有人用Courageous(勇敢无畏)来诠释。身材娇小的刘芷蘅,如此诠释自己一路体验过来的IB课程:IB非常考验人;要做成功的IB Learner,一定要有勇气。

IB学科本身的学术含量可能已经把一个学生的时间都占满了,但刘芷蘅还不甘心,追寻爱好的狂热冲动使她总是近乎“没头没脑”地给自己添加任务,临到头一看,泰山压顶!对着一张密密的时间表,手头捧一杯温温的茶,开始调动巨大的能量支配身心,直至成功的那个点,她喜欢这种状态。

(个人照片)

比如10年级的时候,她曾面临这样的选择:一面是学业与IB的月考,一面是马来西亚精英杯这一华语辩论的盛宴,她毅然选择了坚持自己的爱好。为了学习和辩论两不误,时间是压缩的、神经是绷紧的、效率是翻倍的。飞机上、酒店里、公交车站内,不是在备赛、就是在学习。她感谢世外使她在高中的开端拥有这样的体验,使她在之后的时间管理及人生选择上都具有了“双管齐下”的能力与魄力。

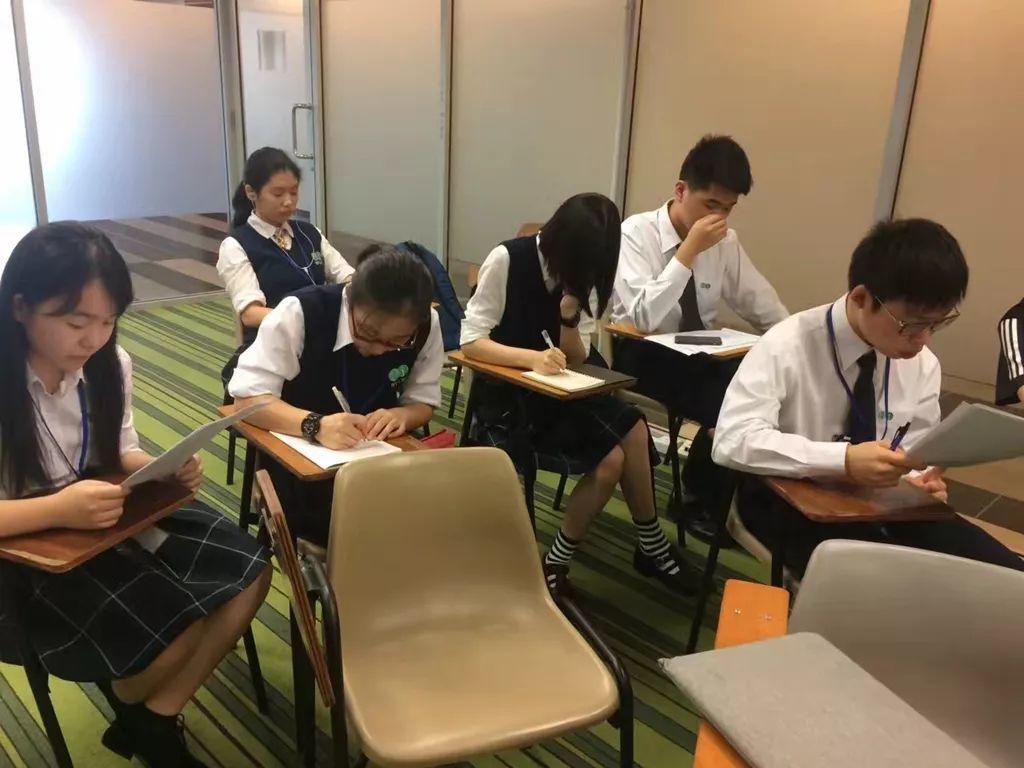

(马来西亚精辩前夕与队友埋头备战)

12年级正当申请季时,她给自己报了SAT2文学课程的考试,想要系统地学习英美文学。在9月份,除了完成课业任务,还要写文书,上30小时的文学课,阅读大量英美文学作品……在这挑战极限的日子里,她凭着超乎常态的勇气,完成所有任务,最后考到了710分的成绩。尽管这个分数还没出,她已经在ED阶段被康奈尔录取,但她很满意挑战自我的过程。

当她陷入最窘迫难熬的境地时,总会想起小时候常去的父亲的家乡——东北农村。一到冬天,孩子的娱乐便是在很冷很冷的户外,穿着五六件衣服,到冰冻三尺的冰湖上玩耍,透明的冰柱里看得到冻死的鱼。寒冷本身是严酷的。刘芷蘅之后经历的一些喘不过气来的时刻,都感觉像走在冰面、雪地,眼前茫茫无边,未来一片模糊,必须从自我的体内焕发一股源源不息的热量,方能抵御外在的寒冷,裹紧自己,勇往直前。

刘芷蘅所理解的生活由星星之火而发,由厚积薄发的努力所铸,而所谓“寒冷”则是抵达“理想”所必经的途径。在内蒙古成人礼的诗歌朗诵中,她写道:“头脑发射着梦和远方的信号弹,如同海上升腾的焰火。不知落到何处,只是炽热,孤勇,光华。”

(刘芷蘅创作的诗歌在成人典礼舞台上朗诵)

从IB的文学课中,她学会了形象的思考;从理科和实验科学中,她学会了抽象的思考;从TOK课中,她学会了辩证的思考;从中文辩论中,她学会了对抗性思考。正是思考本身,而不是武断地下定论,展现了现实世界的丰富性。

IB文学课,一下子把一个仅仅喜欢看精彩故事的小姑娘,拉入了文学的天地,把文学当作一门艺术来解读,尤其是各种细节、意象,常常印在她脑中挥之不去。例如张爱玲笔下的冯碧落形象:“她是绣在屏风上的鸟——悒郁的紫色缎子屏风上,织金云朵里的一只白鸟。”她惊叹于“屏风上的鸟”的意象如此精准地抓住了为婚姻所埋葬的美丽女性的悲剧形象,那么丰富的色调,那么雍容华贵的绸缎,却是编织了一只无法展翅的白鸟。意象把如此的凄哀禁锢浓缩在一句句子里,令人叹惋。

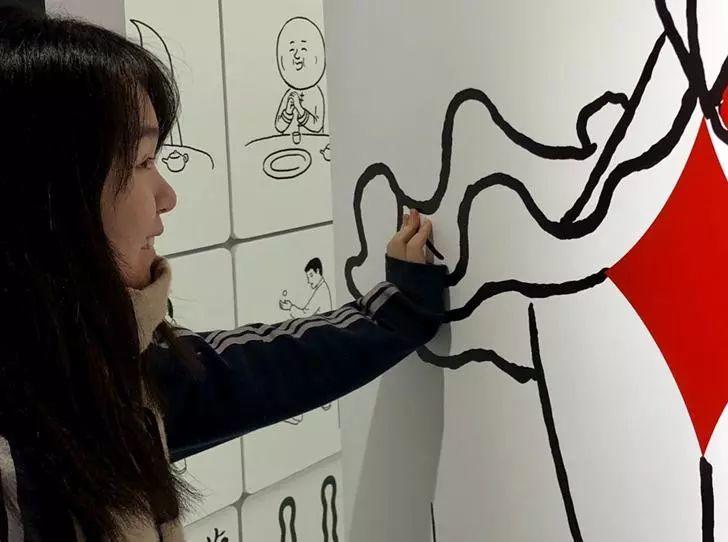

(徜徉于艺术世界)

与文学的形象思维不同,IB的实验科学让她学会抽象思维、逻辑思维。物理课上她选择了相对论这个最难的Option,努力去思考外太空时间坍缩、空间弯曲的迷人概念。而把这些概念通过观测的方式付诸实践,用数学的语言去表达,是一件很神奇的事情。刘芷蘅又举了概率统计的一个经典例子——得癌症的概率和检测出来的概率之间的误差。假设一项检测有99%的精确性,而一个人群里有0.3%的人得此癌症,1%的误诊*99.7%的没有得癌症的人,会有很庞大的量。因此,被检测出阳性与真的得癌症之间,大概有30%的误差。演算、推理逻辑如同解谜一般,引导她进行科学的探索。

而IB独有的TOK课对批判性思维的训练大大拓展了她思考的边界。印象最深的一节课,是万蓓蕾老师讲述“理性”时,给大家看的一段视频。视频认定911事件是美国人为置本拉登于死地设的骗局。影片中呈现的一系列“巧合”以夸张、反讽的姿态呈现,有意无意地暗示“巧合并非巧合”,背景音乐有敲击心灵的感觉,串在一起似乎足以证明这个编导的论断。然而万老师“啪”地合上电脑,说:这就是阴谋论。它的谬误就在于否认了一切的巧合。学习了TOK之后,刘芷蘅看到了许多论证“背后”的问题。TOK教会了她从正反两方面去思考,不是说反观点一定要推翻正观点,而是:反观点帮助你更完善地思考正观点,检视一个论点背后的不足,使思维框架更明晰。

(万蓓蕾老师的TOK课总是促使学生不断思考)

(万蓓蕾老师的TOK课总是促使学生不断思考)

如果说TOK提供了正、反两方面思考的平台,那么辩论则是提供了对抗性思考的平台。现实生活中,如果你跟一个人的观点大相径庭,一般不会如此直接驳斥对方犯了某种逻辑谬误,因此她说辩论是于“世界之外的地方”磨砺思维,能让你用非常纯粹、理性、甚至用学者的眼光去进行思考。有人认为辩论太过尖锐,有针锋相对之感;但刘芷蘅认为辩论这个平台最核心的意义就是它的对抗性,交锋产生火花,火花的爆裂自有其特殊的思辨之美。

(世外杯中的交锋)

一个非常有意思的事情是,“辩论”有时被翻成“Resolution”,意思是解决。然而,“Resolution” will never be “resolved”——辩题永远不可能被一劳永逸地解决,两边总是各占相当的合理性,这也是辩论最迷人的地方——让你看到社会中更真实性、更杂性的侧面,而非简单化地去处理。

回顾自己的高中三年,刘芷蘅对栽培她的世外土壤有着深深的感谢。初入世外IBDP时,她惊叹于社团活动层出不穷的创新与机会;渐渐地,她浸润在教师们的智慧与温暖中。班主任张秋菁老师不是她的授课老师,却常在她疲劳或“颓废”时给予有声或无声的关怀;毕琳琳老师与万蓓蕾老师则带她走入了人文学科的玄奥宝殿,使她对专业的选择由迷茫至清晰,对学术的思考由浅显至深入。

到康奈尔大学学习夏校文学课程时,刘芷蘅发现同学们都踊跃发言,但有时言论的含金量不够。她选择仔细考察文本、有思考内涵才说。也许正因为此,教授挺喜欢这个爱思考、有见地的学生。

(班主任张秋菁老师是知心姐姐)

(班主任张秋菁老师是知心姐姐) (语文老师毕琳琳既是文学导师,又是辩论教练)

(语文老师毕琳琳既是文学导师,又是辩论教练) (在康奈尔夏校与教授合影)

(在康奈尔夏校与教授合影)

刘芷蘅所谓的交流,包含三层涵义:自我表达,彼此间交流,以及创设平台供志同道合者分享。

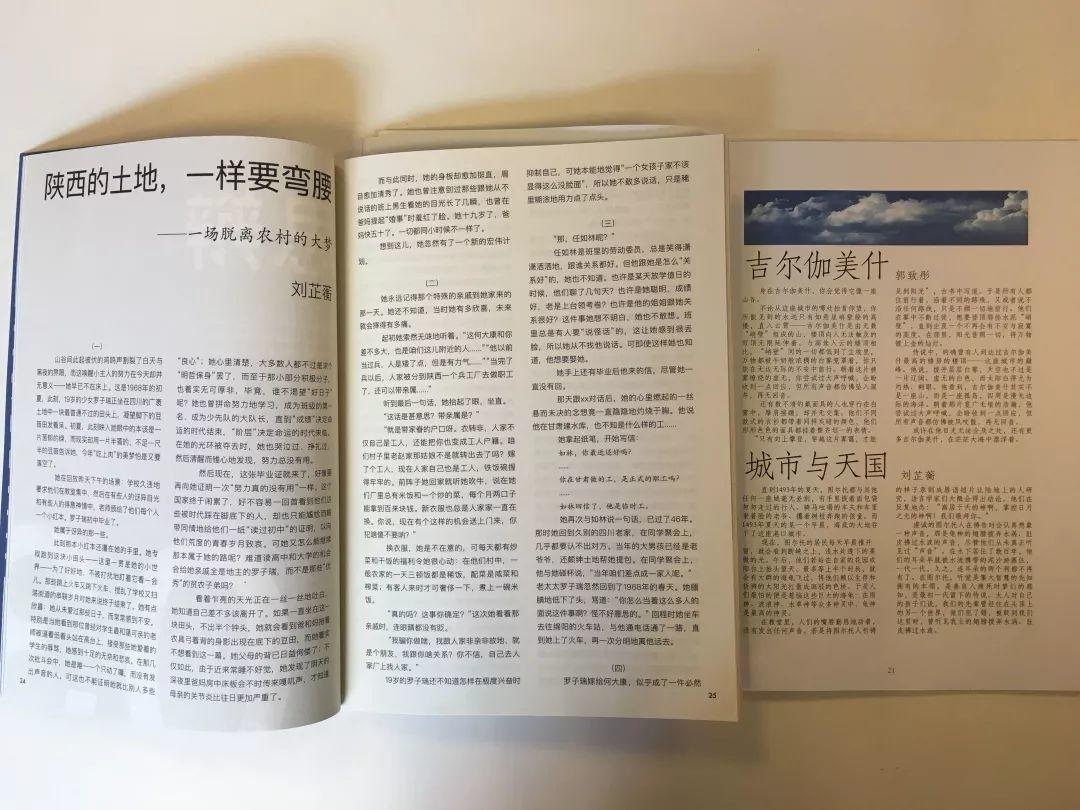

文学创作是刘芷蘅的热情所在,也是她藉以进行自我表达的工具,校刊《新翼》先后刊登了她的四篇文章。在阅读了《看不见的城市》之后创作的《城市与天国》,仅有500多字,却是一篇含义深邃的寓言。而《陕西的土地,一样要弯腰》,是她对上一辈人在历史大潮中人生起伏的追寻。她是《新闻晨报》的书评人,热衷于将许多被流行文化所埋没的好书推向公众的视野。此外,她在闲暇时间创作了40余篇诗歌。“写诗允许我进行一种隐喻性的思考。”她说。漂浮的乌龟状的云、宙斯的一场幻梦、摩天大楼像巨大的尖刺一样冲向天空、半月以匕首形隐在雾后……图像和符号是情感和想象力的触发器,刘芷蘅通过诗歌这种象征性的表达,向世界宣告她所观察到的生命中的惊人、荒诞与温存、美好。

(在校刊《新翼》上发表的文章)

辩论社的活动让她学会了更多的交流方式。除了“辩驳”,她更学会了“说理”。有一道辩题是:“读小说时,读者应该秉持作者已死还是作者未死的态度?”刘芷蘅遵循教练的指点,以一个深度阅读爱好者的态度娓娓道来,以温和的语调,充沛的情感进行说理,赢得了良好的效果。

每次到国际平台打辩论赛,令她感到遗憾的是,来自马来西亚、新加坡、香港的一些华语辩论队比大陆队伍水平更高。也许是因为辩论活动在大陆不够普及的缘故。亲身体会到辩论好处的她,与志同道合的老师同学一起,在校领导的支持下,利用寒假在本校创办了“世外杯”,她担任宣传组组长,筹集队伍、邀请评委、写推文、做宣传的时候,正值期末考试之前。克服了种种艰辛、亲历了大小安排,最终,来自5个国家、24支队伍、超过200人参与的世外杯辩论赛在自己的学校成功举办,她和辩论社同仁为能提供平台、让更多的辩手和观赛学生从中学习、交流,而感到由衷自豪。

(辩论社在学校支持下创办“世外杯”赛事)

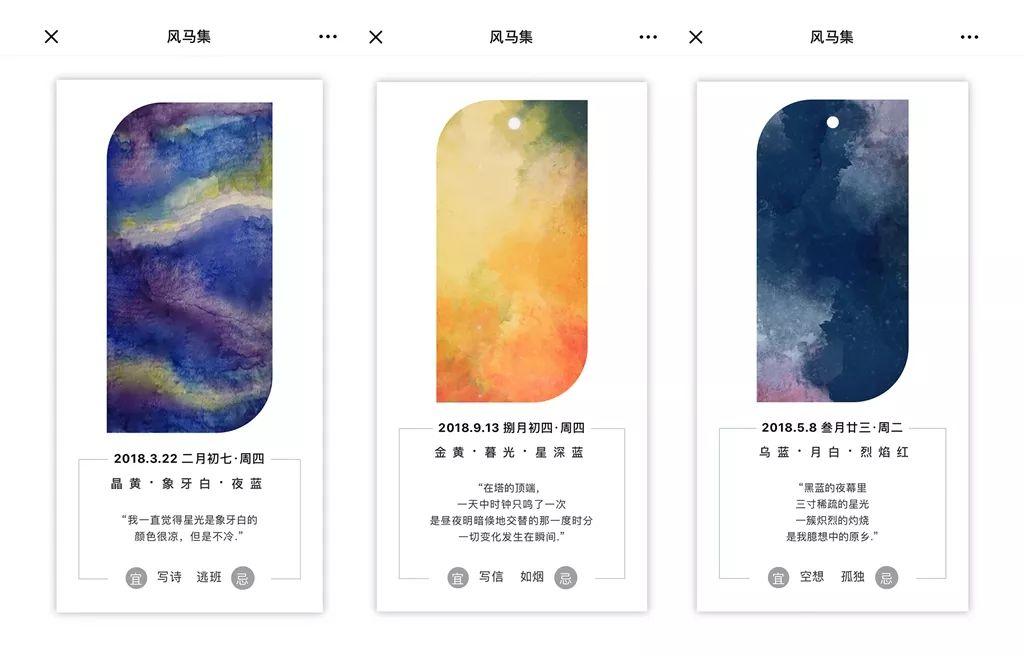

她痴迷于创设更多的交流平台。她注意到,IB学生太忙于学业,缺乏对身边可爱的东西的关注,或对长远未来的畅想。而钟情于人文学科的学生,其创作或研究又比较零散,缺乏共享与交流。作为文学爱好者,她在11年级最忙碌的时候,借用李白的“霓为衣兮风为马”的诗句,创设社团外的社团——“风马集”文学社,创建公众号,意图开辟一个“青冥浩荡不见底,日月照耀金银台”的浪漫境界,不让现实的繁忙遮蔽了内心的向往。社员们每月发表自己的三篇创作,有诗歌、散文、小说,也有翻译作品,月末还做书籍推荐。“风马集”社员的写作及公众号的分享,为一群文学爱好者另辟了一个辉煌瑰丽而深沉蕴藉的追梦之境。

(“风马集”文学社的公众号)

《空想森林》是刘芷蘅创作的小诗:

空想的森林里

钢筋水泥铁

盘木一根和荒荒的原野。

我拿着鸟竿子戳天空

希望捅到一窠生活

空想的森林,何尝不是另一番爱丽丝奇境?

(与父母在一起的时光最温馨)