高三时跨国转学,远赴美国求学

在土木工程专业课程中,领悟物理的现实价值

十七载海外经历,四年国际课程授课经验

... ...

这便是翰林物理潘老师独特的跨界教育之路

他始终坚守教学一线,深耕不辍 现在,让我们一起走进TA的故事

⬇⬇⬇

翰林物理潘老师

本硕毕业于美国阿拉巴马大学

学习土木工程材料结构专业

● 曾担任过美国大学校内的课程助教和课业辅导; 4年海外国际课程授课经历,17年海外经历;从事国际物理学、数学学科课程教学;对于英美体系国际学校同步、备考有丰富的经验。

● 授课体系及科目

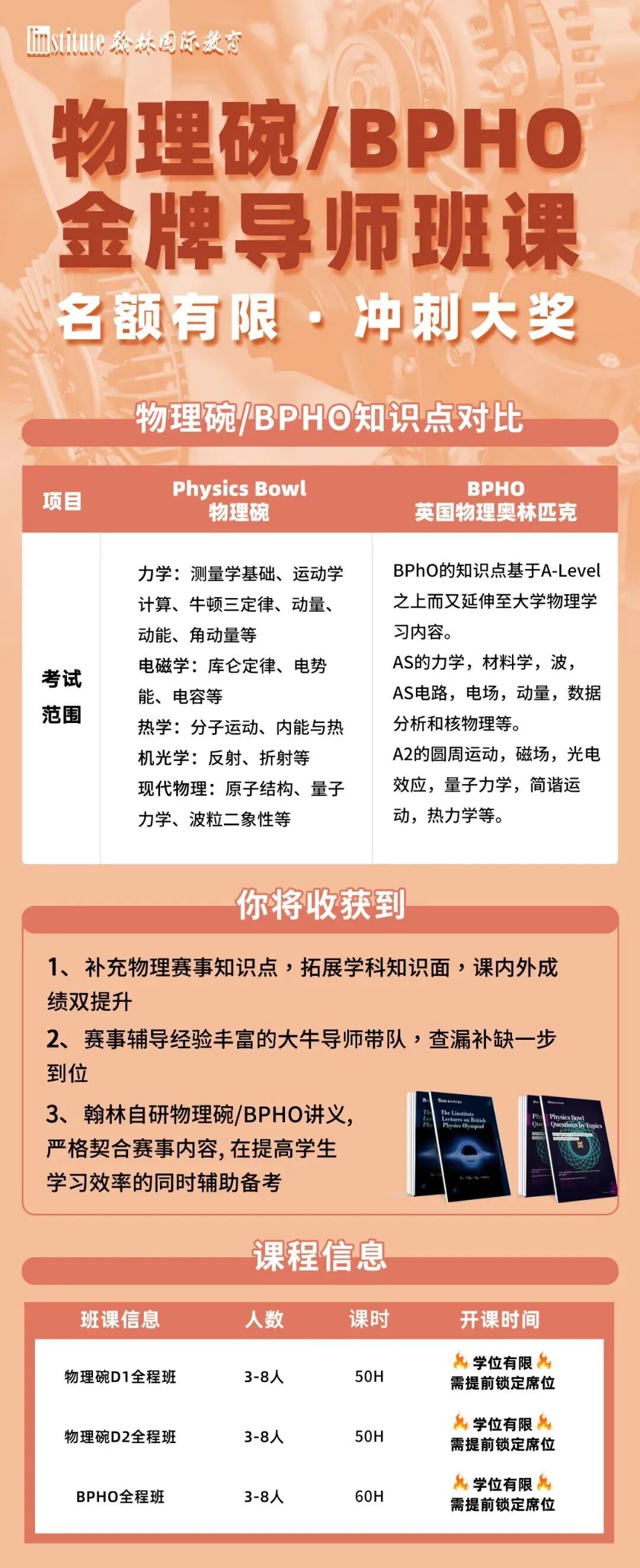

常规物理课程包括 Alevel物理,iGCSE物理,AP 物理学等,以及物理碗、BPHO等物理学竞赛。

● 2023年带两名学生拿到深圳培侨初中部offer,3名学生拿到蛇口贝赛思offer;

● 5名贝赛思、3名DSE学生物理学年成绩A以上;

● 2024年带7名贝赛思、3名DSE学生学年成绩A以上;

● 2025年4名学生AP物理5分, 一名学生SPC,物理碗金奖。

● 部分教学案例

① 某初一学生,未接触过国际体系,备考培侨,上课一个月,顺利录取;

② 某初三学生,从北京来深圳备考贝赛思,上课两周,顺利录取;

③ 某高中学生,从未接触过国际体系,备考爱德思AS物理3个月,顺利拿A。

1

求学经历

中美教育碰撞下的成长

对于出国这条路,潘老师的话语里没有犹豫,只有一份笃定的坦然。“这从来不是一个突然的决定,”他回忆道,“它很早就在那里,像一盏安静亮着的灯。”

所以,在高中阶段,他便从国内学校转学至美国。告别,起飞,抵达。留学之旅就此展开——它不是冒险,而是一场忠于自我的实践。

0

初期面临巨大语言冲击

与其他留学生一样,语言成了初到国外的最大难题!潘老师坦言自己几乎听不懂日常对话,“连日常对话都成问题,更不用说跟上课堂节奏了。”陌生的语言环境像一堵无形的墙,将他隔绝在交流之外,课堂学习也因此大受影响。

图源:网络

然而他并没有因此退缩,而是迅速找到了破局之道——主动融入。“关键就是不要把自己关在舒适区里,更不要孤立自己。”潘老师分享道,“我开始主动和身边的同学交流,尽管一开始说得结结巴巴,但他们都非常友善,从不会因为语言问题而嘲笑我。”

他坚持加入讨论,正是这些一点一滴的互动,让他逐渐跨越了语言障碍。这段经历让他深刻体会到,时间的磨合固然重要,但主动沟通、保持开放的心态,才是打破隔阂、真正融入新环境的关键。

2

“好饭不怕晚”

热爱物理不怕迟

潘老师的物理启蒙并非源于课本。“当时觉得城市规划简直酷毙了!”他回忆道,“就像上帝玩积木——决定哪里放公园,哪里建大楼,把什么东西放在哪里,这种感觉太有意思了。”

但由于目标院校未开设独立城市规划专业,他选择土木工程作为实现职业规划的跳板。尽管后续因机遇问题未从事该领域,但这一选择始终基于最初对空间设计与功能布局的热情。

图源:网络

而就在学习专业课程的过程中,故事走向了意想不到的方向。

潘老师感受到了来自物理的吸引!“做结构分析时,我发现物理知识直接关系到建筑的安全性和稳定性,这种贴近现实的应用意义让我非常着迷。”

土木工程-城市规划和物理学之间存在着深刻且不可或缺的联系。可以说,物理学是土木工程和城市规划的科学基石。

它们关系可以概括为:

• 物理学提供了基本原理和定律(为什么材料会坏?力如何传递?能量如何转换?)。

• 土木工程利用这些原理来设计和建造基础设施(如何让建筑站稳?如何让桥梁不断?)。

• 城市规划则站在更宏观的角度,决定在哪里建、建什么、以及如何布局这些基础设施,以创造一个安全、高效、可持续的人类聚居环境。

谈及硕士阶段主导科研项目的经历,潘老师提到:“独立设计实验、协调实验室资源、把控进度,最终验证成果的过程,是人生最宝贵的财富。”

这种主导式学习经历,成为他日后培养学生自主能力的理念基石。

3

教学转型

讲台上的“物理魔术师”

潘老师的城市规划的梦想种子虽未结果,却让他走向教育这片沃土。读研期间担任助教的经历成为关键转折!

当他在无人指导的情况下独立为学弟讲解题目,看到学生理解知识点的瞬间,所获得的正反馈非常及时。这种来自学生的积极反馈,让潘老师发现了自己的教学天赋。

0

“多棱镜”教学法,拆解物理认知困境

面对学生最大的痛点——无法将物理现象转化为数学模型,潘老师自创三大破局法宝:

现象拆解法

将现实场景切割成物理模块:“汽车刹车距离不只是数字,是动能转化为摩擦力的可视化过程”。

多角度解释

针对物理实验设计的复杂性问题,将其系统化分解为“假设-验证-分析’”三个核心阶段,构建一套环环相扣的严谨流程。

即时反馈机制

“不要等考试前才解决问题,发现漏洞即刻修补!” 他反复强调主动学习的重要性。

亲历中美高中教育的潘老师,对两种体系有着深刻洞察:“美国教育像超市,注重培养问题意识与跨学科思维;国内教育数学基础训练扎实,儒家思想中的“经验共鸣法”,让教学更具感染力。”

他尤其强调中国学生的独特优势:国内打下的数学基础,结合美式教育中的开放性探究能力,正是冲击物理竞赛的黄金组合。

竞赛与课内平衡之道

对于课内与竞赛的双重压力,潘老师给出秘笈:“竞赛与校内物理是相辅相成的。”

① 利用假期集中突破竞赛内容

② 吃透基础知识点后,竞赛训练会事半功倍

③ 竞赛深度>校内课程,提前学习反而能反哺课业

3

给同学们的真诚建议

潘老师还在采访中给大家带来了学习物理、备赛物理竞赛的几点“干货”建议~

高效学习,拒绝拖延

制定具体可行的周/日计划,并设置明确的目标与完成时限。物理学习重在持续积累,建议建立“发现问题-解决问题-总结反馈”的闭环习惯,每日推进、避免拖延。

📌 高效技巧

• 定期整理错题本,重点标注思维断点与概念误区。

• 尝试费曼学习法:用自己的话讲透知识,教就是最好的学。

构建物理思维,而不只是解题

🔹 从“公式背诵”转向“模型理解”,关注物理现象背后的“为什么”。

🔹 尝试用物理原理解释日常现象,如用伯努利定律分析乒乓球弧线球。

🔹 保持好奇,勇于提问——物理是在追问中不断发展的科学。

最后,小林还发现,潘老师其实是一个“左手公式,右手诗篇”的人。他坦言:“平时我也喜欢沉醉于散文与诗歌的世界。如果要推荐一本书,《叶嘉莹说杜甫诗》非常值得一读。

书中对诗词意象的多重解读,常让我联想到物理现象中也往往需要多角度的建模与思考——二者在思维层面异曲同工。”

从土木工程走向讲台,潘老师始终坚持“物理即生活”的教学哲学。在他眼中,一道竞赛题与一座建筑的安全验算有着相同本质:用逻辑拆解复杂世界。这种工程师的严谨与教师的赤忱,正为国际课程学子打开一扇看见物理之美的窗。

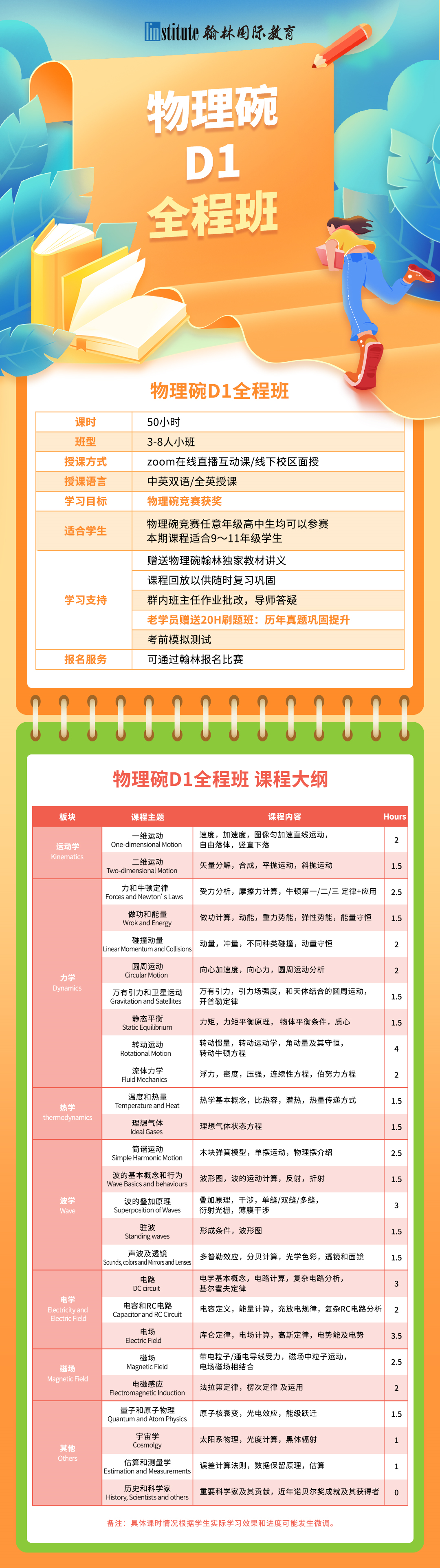

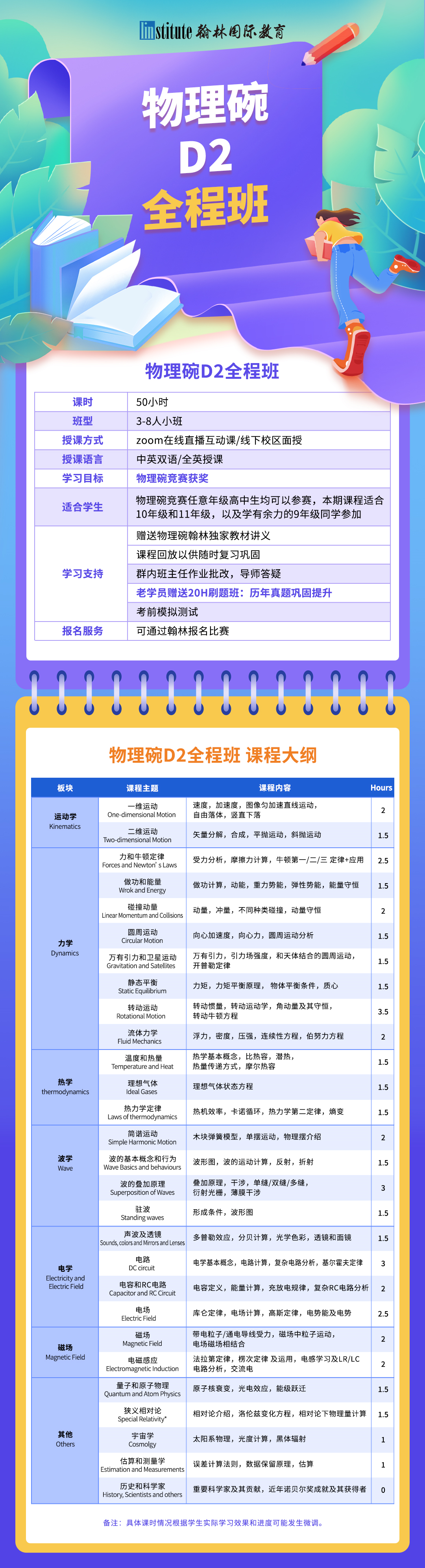

翰林国际物理赛事班课