- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

美国大学到底想要找什么样的人?保持真我,有趣且热情!

中国学生到底需要多优秀才一定能得到美国名校的录取?

面对这一困惑,无数学生选择努力学习,唯分数论,取得一堆A的同时,却发现:

以常见的中国高考作文 & 国外“高考作文”(申请文书)为例:

1、回忆一次你质疑或挑战一个信条或想法的经历,是什么促成了你的想法?结果又是什么?

2、描述一个令你着迷到失去时间概念的话题,想法或概念。你为什么这么着迷?如果想要知道更多,你会去找谁?或者去找什么?

3、人的心中总有一些坚硬的东西,也有一些柔软的东西,如何对待它们,将关系到能否造就和谐的自我。

上面三个题目,请找出哪个是中国高考题目?

应该明眼人都会选择3,没错,这是2015年上海市高考作文题;而1、2两则是美国“高考”题目,Common App 2018-2019文书题。

相比刁钻的中国高考作文,美国文书可以算是 “傻白甜”代表。

你的质疑,你的经历,你着迷的话题,一切都围绕自己展开,不需要像中国高考作文一样,去揣摩、猜测出题人各种隐藏含义。

但是“美国文书”真的好写吗?

如果十七八岁的你并没有痴迷过哪些事情,挑战过哪些权威的话,你该如何提起笔来写这篇文书?

普林斯顿大学:

“请阐述你过去的两个暑假是如何度过的。”

乔治城大学:

“请与我们分享你参与的学校活动或夏校中你觉得最有意义的活动。”

密西根安娜堡大学:

“如果只能在众多Common Application通用申请里的课外活动选择一项,你会做出怎样的选择?”

“请简要描述你的一项课外活动或工作经历”

这样直接了当的题目很难出现在高考作文中,却是美国大学申请文书中最喜欢用的一道题目。

在国内,你可以头悬梁锥刺股,宅家苦读不出门,还是可以写出满分作文,还是可以考高分、进名校;但美国不行,如果你的高中生活只有平时上课假期补课,未来是写不出东西的。

为什么?

和国内不看过程只看结果不同,美高GPA很大构成部分是日常课堂表现等;申请也一样,相对于一考定终身的高考,美国大学更希望了解你四年一步步变化和成长的过程。

大学希望通过你的过往,来确认你是不是他们在找的人。

美国大学到底想要找什么样的人?

兴趣和热情

心理学上有个词叫心流,意思是一个人专注某件事的状态,比如打了一夜的王者荣耀却不累。大学十分希望看到你在某件事情上有足够的兴趣和热情。

康奈尔大学:

“描述你的两到三个学术兴趣,什么样的个人经历背景,或未来目标让你想要在康奈尔进行学术和艺术方面的追求。”

芝加哥大学:

“请与我们分享你最喜欢的书、诗歌、作者、电影、戏剧、音乐、音乐家、演员、画作、艺术家、博客、杂志或报纸。”

乔治城大学:

“请讲述在乔治城大学学习与你兴趣目标的关系。”

如何才能找到自己的热情和兴趣点所在?

答案是,要试着了解自己。

仔细想来,求偶、求职和申请大学,本质是一样的,无非解答清楚两件事,第一是你的优秀程度,第二是匹配度。

匹配度的前提是知己知彼,了解每个大学的特质,了解自己。

为了帮助了解自我,美国大学也是不遗余力的出相关文书题目。

斯坦福大学:

“请用五个词来形容自己”

“请给你未来的室友写一封自我介绍,让Ta和我们更好地认识你”

大学申请,是你和大学互相选择、匹配的过程。那么美国大学想通过兴趣来看到什么呢?你的价值取向。

志向相投才能做朋友,所有大学Why的文书题目,都是想知道你和学校的匹配度。

比如:

“具体谈一下你自己的愿望和芝加哥大学的联系”

“谈谈哥伦比亚最吸引你的东西”

“圣母大学有哪些与其他大学与众不同的地方吸引到你”

“请描述一下MIT的哪个项目或是部门吸引你”

“你准备如何在南加大实现你的学术兴趣”

...

社会关怀

芝加哥大学:

“很多时候人们为了确保在辩论中不落下风,就只讨论流行的话题,因而忽略了有重大个人意义或学术价值的非热点问题,你认为有什么话题是重要但未被充分探讨的”

斯坦福大学:

“当今社会中,最具挑战性的是什么”

波士顿学院:

“如果你有机会设计自己的大学课程,你会围绕那个悬而未决的问题或当期的时政热点”

“关注社会”,这是美国大学文书的另一个重要主题。

可能有些同学不理解,SAT、托福都考不出来,哪有这个闲情忧国忧民?

回答这个问题,下面这首短诗值得一读:

1945在德国,起初他们追杀共产主义者,我没有说话———因为我不是共产主义者;

接着他们追杀犹太人, 我没有说话———因为我不是犹太人;

后来他们追杀工会成员,我没有说话———因为我不是工会成员;

此后他们追杀天主教徒,我没有说话———因为我是新教教徒;

最后他们奔我而来,却再也没有人站出来为我说话了。

——马丁·尼莫拉

这首“短诗”的作者是一位牧师,他的名字叫马丁·莫尼拉,这位牧师是二战前德国的宗教领袖,他曾为战后德国社会道德重建立下了不朽功勋。而这首诗也被当作“碑文”刻在美国波士顿犹太人大屠杀纪念碑上。

一个不把改变世界当玩笑或口号的准大学生要胸怀天下,而不是只想着学门技术找工作,那不是美国这些精英体制学校所期待的。

如果你对你身边发生的事情视若无睹,没有思考和探索,如何通过大学所学来让世界变更好?

社区贡献与资源利用

大家都喜欢那种“我能给你们带来XX”的人,大学也希望你可以给这个社区带来些什么。

因此,美国大学的文书题目总少不了下面这些:

麻省理工学院:

“在MIT,我们聚集了一帮学生,他们共同努力让人们的生活更加美好。MIT的学生致力于用出奇制胜的方法改进周围的环境,寻找世界上最大的困难并去挑战它。

请描述你用什么样的方式去贡献给你生活的环境,无论是你的家庭,学校,还是你的生长的社区。”

耶鲁大学:

“你是如何为你曾经的社团这个团体作贡献的”、“大一新生的你会给你的宿舍带来什么样的贡献呢”

约翰霍普金斯大学:

“约翰霍普金斯的成功学生是那些乐于协助他人,包括你的同学,学长学姐,和教授。请讲述你在校外帮助他人的经历,并从这个经历中学习到了什么?”

在大学社区中,每个人特色不同,能力各异,那么如何利用自己的优势,整合社区资源,来为自己所处的社区做服务?

这也是美国大学一直在强调的领导力leadership。

因此,康奈尔大学会问:“康奈尔的工程学院鼓励创新性解决问题,以帮助人,社区乃至全世界。考虑以下你的想法和追求,描述康奈尔的工程教育如何让你掌握问题解决的技术并改变我们居住的世界?”

耶鲁大学会问:“如果你可以在耶鲁开课,你会开什么样的课,该课应该怎样命名?”

“耶鲁大学会定期邀请一些在各方面领域中有经验和成就的演讲嘉宾进行经验分享。如果可以选择,以往或当代的人物,你会邀请谁来参加?你会问什么样的问题?”

哈佛大学也会问:“你希望如何利用你的大学教育”。

想象力和思考力

“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切,推动着进步。”爱因斯坦说过很多很多很多深奥的话,唯独这句话最令人印象深刻。

芝加哥大学:

“动画片地球超人中设想世界是由土,火,风,水,心灵这五个要素组成,而我们通常的认知是氧、氢和碳元素这些元素组成了这个世界。那么让我们打开脑洞,试想除了这些还有哪些元素是世界的组成部分呢?请列举不超过五种元素并阐述理由。”

南加利福尼亚大学:

“南加州大学相信三人行必有我师。请描述一下,你曾经在哪个瞬间探索到了一个新的想法,而这个新的想法是如何推翻你之前的观点的。”

达特茅斯学院:

“从歌曲与电影到公式与计算机代码,人类的表达和探索有许多种形式。你是如何表达你的创造力的?当你在想象的宇宙里漫游时,你探索并称颂了什么想法或价值观?”

如果看到这儿,头大了!说明平时思考太少。

多元和有趣

“好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一”

美国大学都希望有一个生动的校园,多元化一直时众多名校多年来不断追求的方向。

麻省理工学院:

“我们知道你的生活很忙,充满各种活动,这其中很多部分都可以反映出你的个性。跟我们讲一些你只为娱乐而做的事情。”

杜克大学:

“杜克大学对于校园多元化和包容性体现在性别和性取向的认同上。 如果你有更多的想法,请与我们分享。或者你从未有过这方面的想法,我们也希望你能在此申请表中分享你的见解。”

加州理工学院:

“加州理工的学生们一直被认为具有一种古怪的幽默感,无论是计划有创意的恶搞,还是组织一次复杂的聚会,甚至是为了每年一次的翘课日做整整一年的准备。请描述使你获得快乐的一次非同寻常的经历。”

如果你有一些跨文化交流学习经历,有一些课本外的研学经历,又是个懂得幽默和在生活中寻找趣味的人,很容易被大学青睐。

前不久在热议一个申请名校的孩子:

GPA4.0,全美AP学者奖,北美高中quizbowl比赛冠军队主力、钢琴11年、作曲5年、国家级钢琴比赛B组最高奖、10岁时出版两本小说、当地电台主持人、上过当地报纸、累计300小时公益活动、跆拳道黑带…

这样耀眼的简历,在名校面前,大家都觉得应该收获一堆Offer?

但令人惊讶的是,她报考美国前25的大学,通通被拒了!

有个在美的朋友吐槽:现在的面试官,脾气真是难弄。如果对路了,成绩差点也能进。如果不对路,成绩再好,特长再牛,也进不去!

比如前段时间,一个吃货妹子,因为申请文书里:表现出自己对披萨深沉和执着的爱,被耶鲁大学录取了。

又有一个高中少女Ngoc,因为一篇吐槽自己文胸的文章,竟然被哈佛大学录取了!

这让那些拥有优秀履历却进不了耶鲁哈佛的华人孩子情何以堪?

现在很多优秀孩子的标准简历:托福成绩110+,SSAT 成绩95%以上,担任班长、大队长,专注一两个运动项目,会弹钢琴,得过一两个科技或者其他的奖…

仿佛都是从标准化流程里精心打磨出来的产品。

但是,在大多数名校面试官面前,一个完美的产品,可能还比不上一个有瑕疵的活生生的人。他们更看重的,是孩子的内驱力和生命的激情,是不是具有领导力的潜能,在某个领域能引导别人和超越时代。

而过于结果导向(家长),以自己的判断去设计孩子的兴趣,以功利的目的去培养孩子的特长,的确装备了各种炫目的技巧,但却丧失了自我的个性和生命的热情。

也许追寻内心的“不务正业”,才是正确的

刷题被认为是中国高三学生的主旋律,而杭州高级中学国际部2018届高三生,却有不少学生不好好在学校和家里学习,却跑出去看世界或做些稀奇古怪的研究:

Saco用西式的塔罗牌和中式的八卦研究命理学;

Zoe去亚马逊数雨蛙、金刚鹦鹉,甚至尼罗鳄;

Mary去非洲保护世界上最后一头雄性白犀牛...

Zoe说,“因为我从小就喜欢小动物,一度梦想成为兽医。所以当初听说有科考的活动,毫不犹豫就报名了。”

就是这三个不务正业的小姑娘,却都在今年上半年收到了美国名校的offer。

深层的价值观,决定了一个人能走多远

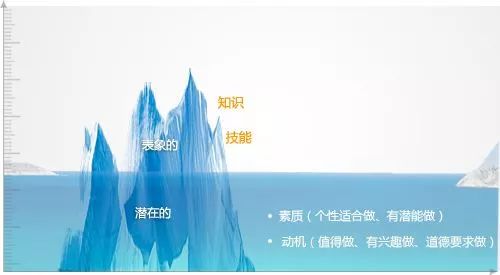

一个人的综合素质就像一座冰山,露在上面的是知识和技能,这仅仅是浅层技能,容易后天习得的;而隐藏在水面下的90%,是他的价值观、态度、个性和动机,这才决定了一个人究竟能走多远,有多大成就。

培养孩子的领导力,是要激发他生命的激情和内驱力,自己推动自己,关注并服务于自身以外更大的世界。

如果父母为孩子精心设置的人生规划,只是一心想让孩子做个精致的利己主义者,这样的人,也无法担当“优秀”这两个字。

让孩子做自己,很可能是变优秀的开端

孩子如果不喜欢动物,不喜欢环保,父母为了他的简历好看,要他跑到南美数蛙,跑到非洲保护犀牛,估计没几天他就会落荒而逃。

所以,你不可能看到别的孩子保护白犀牛而获得名校Offer,而简单地去模仿。

不是所有的孩子都适合去发展运动或艺术天赋,如果他喜欢研究算命,喜欢设计游戏,别硬拦着他要给他纠正到“正途”上。

因为,一个迎合父母迎合大众建立起来的“伪自我”,即使看上去再漂亮,也是经不起拷问和试炼的。

让孩子去做自己,即使看起来不怎么漂亮,不怎么符合大众眼中的优秀标准,但是让他独立思考,知道什么对自己最真实,什么对自己最重要,这很有可能反而是变得优秀的开端。

就像电影《无问西东》里,民国清华学生吴岭澜因为各种考虑,对学文还是学理拿捏不定,教务主任梅贻琦对他说:学文还是学理,不是按学哪个前程更好,对自己有利,甚至对社会更有利去衡量的,而是,人应该遵从内心里那个真实的自己。

最新发布

© 2026. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1