15岁因一个念头,孤身留学新加坡

后考入英国剑桥大学数学系,本硕连读

... ...

学霸导师是如何做到的?

且看翰林许老师的来时路!

许老师履历(部分)🔽

翰林数学许老师

英国剑桥大学数学学士与硕士

◾求学海外近十年, 于早年就读于新加坡莱佛士书院, 积累了国际课程的学习经验。

◾中学时期在数学竞赛中取得过较好成绩, 如:新加坡数学奥林匹克竞赛: ⾦奖(连续四年)。大学期间亦曾参与过部门科研项目,以⼀等荣誉毕业,获得过Cambridge Trust 奖学⾦。

◾毕业后投身科创行业, 曾涉猎药物管线估值, 舆情语料处理, 绿金指数设计, 及隐私算法分析等多个领域, 并有幸在国家安全会议上担任主讲。

◾ 在留学与工作之余, 一直保有对教育的热爱, 乐于分享所学所思, 并因此获得师友与领导的肯定; 亦持有国家心理咨询师职业资格证,始终关注青少年的健康成长与心理发展。初心不改, 愿在教与学的路上, 传灯不辍, 与后学共勉同行。

◾授课体系:

Alevel数学、AP微积分、AP统计学、IGCSE数学

爱的方程:

从母亲启迪到自我求解

01

母亲悉心的启迪

小时候我的数学水平一般,老师说我资质比较中等。在学校也会有数学学业上的一些压力,或者说是一些传统刻板印象导致的压力。

当时成长在“女孩子学不好数学”的偏见下,有人说女孩可能到小升初或者初三的时候数学成绩就会掉下来,所以对数学的学习,我在心理上会产生一些焦虑。

也正因为有这个压力我心里有一股劲,更加想学好数学,来证明女孩一样可以学好数学。

对于深耕数学的初心,其实源于母亲从小对我数学方面的熏陶。

那时,家里有本硬皮本,母亲就在这个本子上给我手抄我那个年代的小学鸡兔同笼,以及一些几何奥数题。在某种程度上,她对我数学学业的这份投入与关怀,削弱了我对它的恐惧与焦虑,数学逐渐让我感觉到温柔、亲切,我因此也更有勇气去做一些数学练习。

除此之外,还会玩用四张扑克牌算24的小游戏,这也成了我童年回忆里与数学有关的比较温柔的一部分。

我对数学最早的记忆是与上述有关。这种熏陶让我与数学产生微妙的羁绊,一定程度上对抗了偏见带来的焦虑。

02

自我勤奋的耕耘

如果说母亲打开了我学习数学的大门,培养了我对数学学科的自信心。那么我个人也持续着勤奋的耕耘,不断提升着数学的素养能力。

在中学时期我就去了新加坡读书,之后本硕在英国剑桥大学读数学专业。

中学时期我连续四年获得了新加坡数学奥赛金奖、也获得过新加坡中华总商会奖学金、Most Caring学姐奖状等;大学以一等荣誉毕业。

🔽 中学时期most caring学姐奖状

之后的学习成绩还不错,有很大一部分原因归功于早年中学期间打的数学基础比较扎实。

在学习方面,我的态度一直都很认真,并且在学习中能够心无旁骛、专心致志地学习。在自己不断努力练题下,数学成绩逐渐上来了。

这期间我也发现自己还有很大的进步空间,这都是自我与数学磨合下来的结果。

学习数学的经验

◾首先,个人认为数学要从小开始培养。因为人在小时候大脑的可塑性比较强,吸收概念快,所以我建议从小去培养孩子对数学概念的认知;并且要培养孩子尽量不畏惧数学,调整ta学习数学的心态。

◾其次是厘清数学的所有定义,牢牢掌握数学定义能为之后的学习打下很好的基础。

◾数学和其他学科不太一样,在弄清楚定义的基础上,更重要的是多练习,比如在做具体的设计的小problems的时候不断加深难度、转换题型,来巩固数学基础。

◾当然有一套系统的题库也很重要,在刷题库时难易要分层:

基础薄弱的学生先刷五道题左右掌握概念,再做需要分步解题的应用题,最后再挑战难题;

基础好的学生可以多多尝试挑战灵活性高的、接近竞赛难度的题目。

题目难度要循序渐进,不能一上来就做很难的题目。

Q:刷题遇到不会的题目我该怎么办?

①寻求老师或是班里更加优秀的同学的帮助;

②高年级同学可以自己通过看文献、论坛这两个渠道来查阅相关资料;

③通过机构来寻求更专业更系统的帮助。

在不断练习的过程中就会慢慢得到开发与启迪,更加巩固数学基础并自我建立对数学的信心。

留学轨迹:

从萌芽、求证到“意外解”

01

留学想法的萌芽

如今,网络发达,关于国外或是留学的信息随时随地可通过各种渠道搜索得来。而我成长的年代,信息不像现在这般充沛。

那个时候十几岁的我,认识世界的唯一窗口就是阅读一些文学作品(小说)以及观看影像作品,它们是高度浪漫化的存在。

当时的想法很单纯,想感受文学和影视作品里描述的那般,只是想体验不同国家的文化和生活。留学的种子便这样在我的心里种下。(老师个人经历,同学们要理性决定留学哦~)

15岁的时候,这颗种子生根发芽,我到了新加坡留学,期间分别就读于莱福士女子中学和莱福士书院。

初来乍到异国他乡,一个人是比较孤独的,但幸运的是,在新加坡的小岛上面,结识了一些同样来自中国的留学生,和一群“难兄难弟”相互照顾、彼此依靠,结下了深厚的情谊,现在想来很是难忘。

有一点比较遗憾的是,当时年龄小比较内向,因此和当地的同学互动不是很多。其实现在想来还是要更自信一些,抓住更多机会去探索、去尝试和本地学生互动,结识更多异国的友谊。

所以我也希望如今决定要留学的孩子尽量不要给自己留下遗憾,大胆地去拓展自己的社交圈,见识更多不一样的人和事物。

02

中学竞赛的感悟

在教学方面,国外的教育注重多元化发展及个性的培养。我所在的中学,大家学习都很认真刻苦。同时,学校在课外活动和学生性格培养方面也会花很多精力。

对于要去留学的同学来说,我认为需要看个人喜好及性格,有些学生会喜欢活动丰富的学习氛围,有些学生偏向学术气息浓郁的学习氛围。

高中时期所教授的理科课程其实不是特别难,因此我会有比较多的闲暇时间去参加竞赛,比如新加坡数学奥赛。参加竞赛就像画画一样,都是我日常生活中的兴趣。我参加的竞赛也有校队带领参赛的形式,和其他学校进行比赛抢答。

我个人的感受是,现在的竞赛要比当年的难,一是难在参赛人数,比如当年AMC数学竞赛还是比较小众的比赛,但现在参赛人数越来越多,二就是难在题目本身。

对于想要参加竞赛并取得一些成果的同学,我想说,兴趣与勤奋都很重要。

首先你本身就对这个挑战是感兴趣的,要下定决心去做好它。然后不断尝试它,它就像跑步、打球这类体育项目一样,越锻炼,肌肉才会越发达。

而训练也不是盲目地去练,是分层地、循序渐进式地去练。具体的学习方法就和我在上面提到的数学学习方法一样。

总的来说,参加竞赛不仅可以为接下来的申请加分,也是一种对自我的挑战。

03

申请剑桥是意外

我的本科和硕士研究生都就读于英国剑桥大学数学专业。

所学的课程叫Mathematical Tripos,它是一个4年的课程体系。

Mathematical Tripos课程体系介绍:

一般来讲,该课程学到第3年的时候,会为第4年招200人继续攻读。其中100人是外面进来的,另100人是直升上去的。

如果第3年的成绩达标,以及学院老师支持继续读,那么本科选择该课程的学生,通常都会坚持读完四年这个完整的体系。

剑桥的课程有大课和小课,我学习的课程包括理论纯数、应用数学、物理等等。

现在想来,申请剑桥是我人生中发生的最美好的意外之一。

申请学校需要到一个类似教育局的地方拿卡,某天别人帮我拿了,我就填了几所学校。本来是想申请美国方向,后来也有被芝加哥大学(University of Chicago)、加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)和卡尔顿学院(Carleton College)这些不错的学校录取。

但当时美国学费高于英国,出于务实和性格匹配性的考虑,兜兜转转最终还是选择了英国剑桥。

🔽 许老师大学打卡照

这于我而言是一件比较幸运的事,剑桥优良的学术氛围和人文环境是我的一段很珍贵的求学经历。

我所在的那个学院有点类似美国文理学院,它不像美国综合性大学,而是拥有非常纯粹、简单的学术氛围,就像半个家一样。

我当时住在学院那边,我的朋友还有上课的同学都是学院里面的人,其中有很多新加坡人和中国香港人,华裔非常多,大家的关系很亲密。周末会约着一起做蛋糕、划船、看展或是吃饭,社交生活非常温馨和友善。

我的学院位于CMS数学部的前面,吃个午饭都能遇到一个菲尔斯奖得主,当时还有同学遇到过霍金本人。那些各大媒体争相报道的杰出人物就在自己生活的周边,这是一种很奇妙的感觉。此外,我还和拥有维基百科网页的一位同学成为了朋友。

人生的某个阶段离这些大牛人物如此近,是一件很幸福的事情,在潜移默化中也给我的人生带来了正面影响。

申请大学所做过的准备

① 达到标准的成绩基础线;

② 我们学校当时有独立的科目,要把这些科目学好,然后在业余时间参加一些能够加分的竞赛,这对于面试官来说是一个亮点;

③ 在申请之前准备好文书。个人陈述部分英语得是过关的,讲述的故事要完整且诚恳,老师的评语也得是扎实的;

④ 我还参加了国大的科研项目。

关于英语方面,我有接近母语⽔平的英语听⼒和英语阅读能⼒。⾼中时期曾在SAT阅读部分取得过满分成绩。

英语学习方面,我当时学的一套教材叫新概念英语New Concept English,这套书让我收获颇丰,我基础打的最扎实的是语法和词汇,学好英语要多多阅读+写作。

在这里推荐大家去听BBC的播客,有一个节目叫In Our Time,它是BBC的一个王牌节目,内容贯穿了这个世界的哲史、文化、科技、地缘政治等各个方面的内容,会请一些大学教授来讲,内容有广度也有深度,很适合高中学生去听。

🔽 许老师推荐的BBC播客:IN OUR TIME

翰林·讲台·生活解:

一个由纽带与热爱构成的教育方程

01

构建人与人之间的纽带

“人是社会关系的总和”,我希望以一种柔和、人性的方式继续开展我的职业生涯。一直以来,我对人的兴趣大过于对物的兴趣。

老师是一个传道授业解惑的职业,而成为一名好老师是需要在这个过程中不断建立人与人之间的情感纽带的,这份工作会让我产生自我价值感。

作为一名老师,去教好所带的学生,让他们能对这个社会发挥各自的价值,这于我而言,何尝不是在单位时间内将个人的效用最大化发挥了呢?

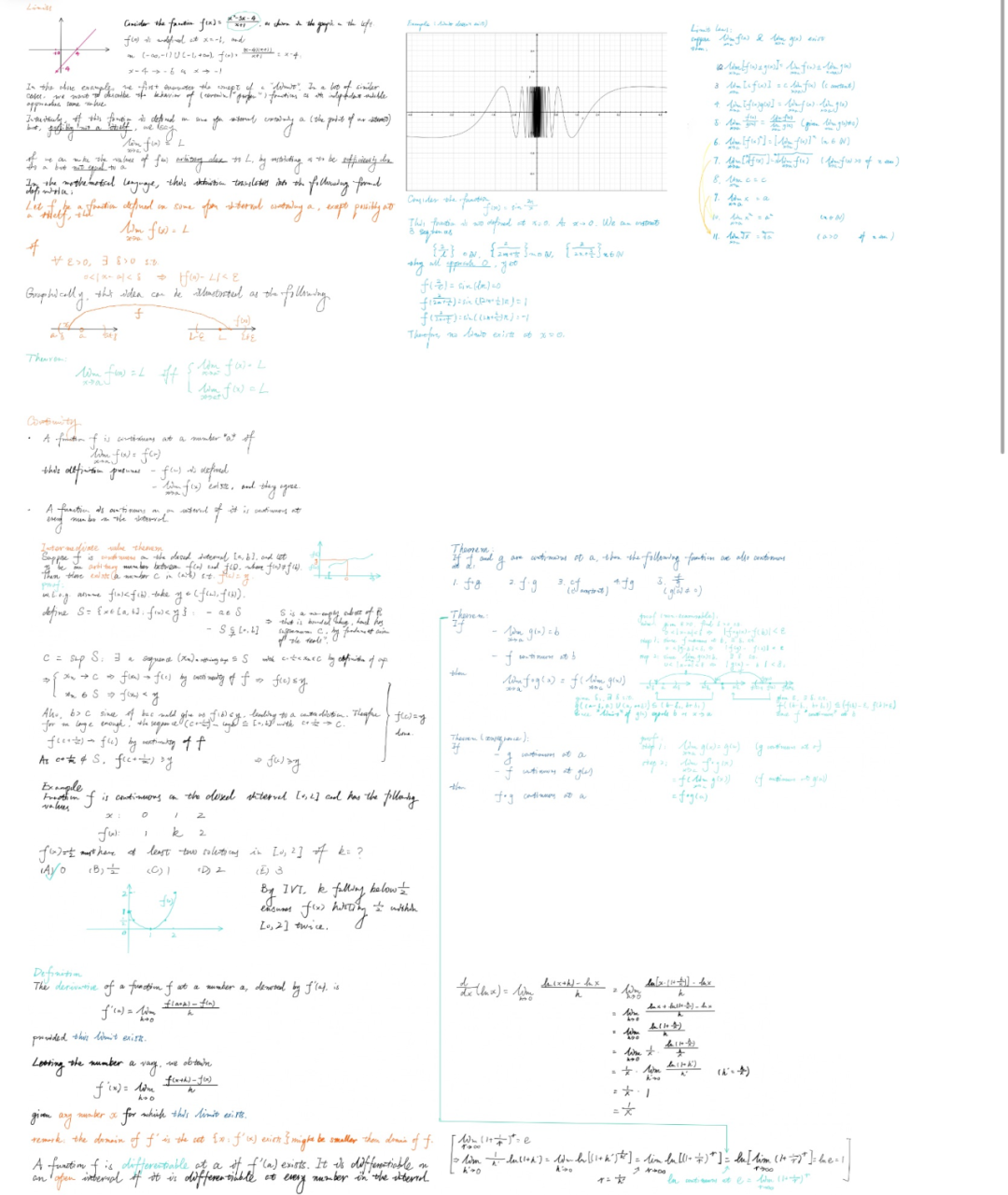

🔽 许老师的板书笔记

02

结识翰林国际教育

最早是通过关注翰林相关公众号,了解到这个教育机构的。对翰林最大的核心印象是这个团队太厉害了,很多硕博导师,可谓是一帮“神仙在打架”。

了解翰林后你会发现虽然大家都很厉害,但是老师都没有什么架子,整个团队都很随和、好相处,大家都会很积极地讨论教学过程中一些很细节的东西。

◾ 在翰林遇到的印象深刻的学生

一是小学班的两个学生。

教材的第一章里面穿插了一道题目要证明质数有无穷多个,这是一个很经典的古希腊欧几里得用反证法证的一道题。

一般对于年龄很小的小班学生来讲是很难的,也不是他们主要要去掌握的知识,所以在讲的时候我将预期放的比较低。

但是那两位小朋友对解题表现出了极大的热忱,把反证法的逻辑也大概搞明白了。他们对为什么质数有无穷多个这个事实的在意程度,是让我作为一个成年人感到印象非常深刻的,这份对数学非常纯粹的兴趣很打动我。

第二个印象深刻的例子是对数学其实是有一些焦虑心理的小孩。当时,我给ta讲解基础题目,就会不停地用例子来解释,将难懂的知识点简单化。

当ta听懂时也会给我反馈,这个过程让我感受到教书育人的价值。

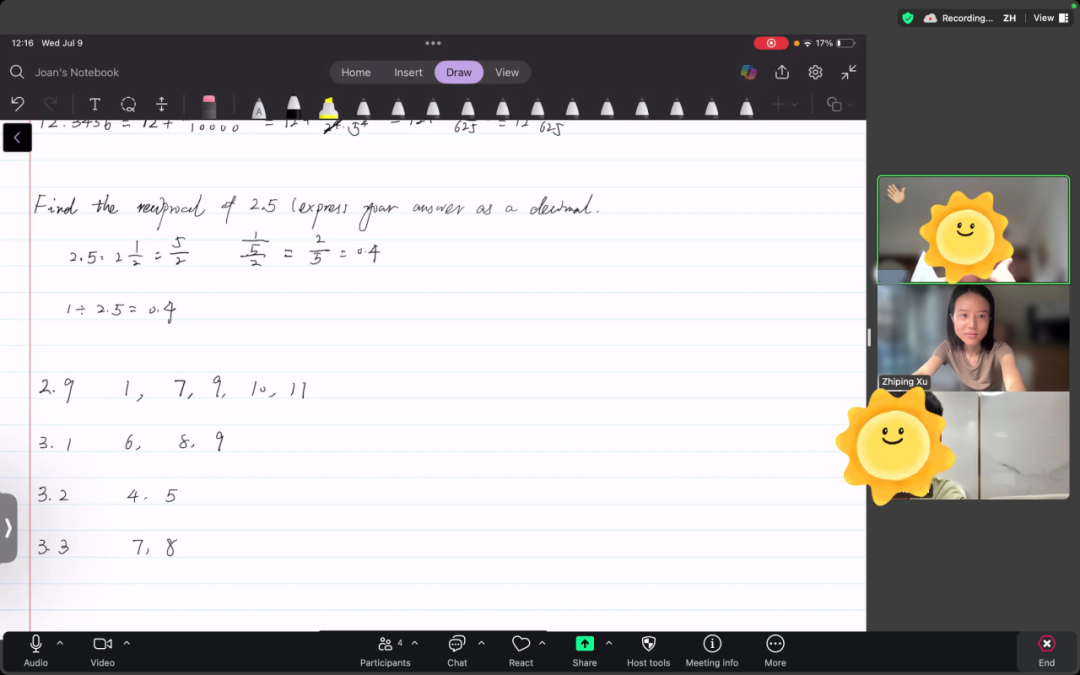

🔽 许老师的课堂(板书+互动)

我日常的教学方式是因材施教+互动教学

不同的学生在同一个知识点上吸收到的东西是不同的,比如在这一部分A优秀于B,而在另一个部分B优秀于A。

作为一名老师需要根据不同学生对知识的吸收速率以及其性格的不同,来制定不同的教学策略。我在教学过程中会照顾到每一位学生实时的不同的反应状态,采取鼓励形式激励他们学习数学。

在教学过程中,我会先讲知识点,觉得不是很难的题会让学生们轮流做题。

我认为教学不应该只是单项的传统的老师在前面写板书,因此我也会鼓励学生自己在板书上写下自己的思路,有问题的地方我再进行及时纠正,这样会增加学生的参与感。

03

兴趣构成教学之余的生活

在教学之余,我喜欢画画、听音乐、看电影等等。

在这里给大家推荐两部我认为还不错的国外影片,大多是与爱和人性有关,适合高年级同学观看。

增加国外优质电影的阅片量,在一定程度上可以提升自己的英语水平。

片名:

《暖暖内含光》

Eternal Sunshine of

the Spotless Mind

(2004)

在了解了许老师的学习和教学经历后,

你是否对数学的世界有了新的感悟?