- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

真人分享 | 亲身经历中美新三国教育后,我带儿子来到美国

今天这篇投稿,来自XK。XK是我高中和大学的师兄,本科读电子工程,硕士是技术管理,现在是美国三星的客户工程师,做大客户咨询和项目管理。他是一枚妥妥的学霸,排球打得666,用一颗排球拐走了我的闺蜜,一路从中国拐到新加坡现在又拐到了美利坚。XK曾经在中国和新加坡求学,就读的都是顶尖牛校,对中美新三地的教育有亲身经历,看他的分享,让我感受到不同文化背景下对教育的不同认知,也让我思考推娃的方式方法,希望对你们也有启发。

以下是正文:

我是XK,老婆和老Na是高中闺蜜,也是老Na的高中师兄和三个月的大学师兄。在中大读了三个月后运气好拿了新加坡国立大学的全奖去了小坡(老Na注:比我优秀的人还比我谦虚),工作十年后又抑制不住美国梦来到了美利坚大陆。每次都是在人生重要选择的时候走了一条跟大部分人不一样的路,感谢家人和朋友在人生各个不同阶段的支持和鼓励。今天就随便聊聊中国新加坡美国的一些见闻吧。

01

从中国到新加坡:高考让我和城里的孩子站到了同一起跑线

我的小学和初中都是在农村的普通学校,当时学校的老师大都是大专毕业,大学生很少。乡村的教育水平跟城市相比较,除了各种软硬件,最大的区别是对教育的观念。举两个例子,就拿英语来说,我初中才开始学英语,老婆三年级就上英语课了。考试的话差别还不大,口语,听力和演讲能力是我后来出国学习的最大障碍。另外一个例子就是准备奥数学术活动,跑遍我所在小镇的书店合适的参考书寥寥无几,更不要说刷题,而来自潮阳县城的小伙伴直接跟我说初赛和复赛绝大部分考题他都做过了。。。幸运的是考上了汕头金山中学,在那里遇上了改变了我一生的良师益友,也改变了我的人生轨迹。刚进金中的时候什么都是新鲜的,社团各大招新的时候收到了很多宣传单,什么都想试一下。周二下午下课后,很快就到了排球队的表演赛时间,突然之间电闪雷鸣大雨倾盆,场边的观众纷纷躲雨,只有场上的12个队员还在认真的打着每一个球。看他们在雨中欢笑扑球,为每一个默契配合欢欣雀跃,给我上了最好的一节课。当时我就下定决心,不管怎么样我一定要成为他们中的一员,成为求知这个大家庭的一分子。只有在赛场上我们才会明白,原来自己的一个团队中的价值和作用是浮动的(排球是轮位的)。我们不需要做到每个方面都是最好,而是尽量发挥自己的长处,让自己的伙伴来弥补自己的短处。在不同的位置,我们所承担的责任和扮演的角色都是不同的。失败和胜利是常有的,只有不断的总结和反思才是不断变强的关键。排球带给我的不仅仅是健康的体魄,放松的心情,团队的温暖,也让我学会了平衡学习生活,不断总结反思,慢慢的走出自己的学习之路。感谢金中高三时候的培优补差班,我上了几乎全部的培优班,学校也贴心的安排张老师帮我补习英语。最让我怀念母校的,是兼容并包的精神,从来不干涉学生的爱好,追求全面发展。

(汕头金山中学)

高考结束后,落榜清华。考虑再三没有复读,收拾行李就去中大报道了。军训时幸运的碰到新加坡教育部提供全奖读书的机会,跟许老师聊了一通后就报名考试去了。国庆一过拿到offer, 02年底就到了新加坡。、在新加坡国立大学读书期间,学校为了鼓励学生全面发展发挥特长,学生要参加很多的课外活动赚活动分(分不够就没法住校)。大一的时候跟团队拿下了四个校内排球比赛的冠军,最后靠着排球特长留在学校。05年跟几个志同道合的小伙伴创建了赤道极光排球队(后来改成Saturday Spirit Volleyball Club),工作之后参加了一届新加坡业余排球联赛,也代表公司打了很多届的电子工业排球联赛。一个好的爱好是可以陪你走过大半辈子的,如果有请珍惜(老Na注:说的太对了,忍不住举双手双脚赞同)。 新加坡国立大学的四年本科极大的扩展了我的视野,也留下了很多的遗憾。大学是自由的,大学更应该是充满思考和挑战,更应该好好规划自己的人生,体验不同的生活,去明确自己的目标并且为之付出努力和奋斗。我大学最可惜的错过了大二实习和大三去麻省理工交换的机会,也在我心中埋下了美国梦的种子。2017年,来新加坡后15年,一个偶然的机会,让我来到了美国。中年之后鼓起勇气寻求改变的确是不容易的事情,最主要的改变是为了左左能够体会更广阔的世界,更好的生活质量和更多样化的选择。

02

新加坡的基础教育:残酷的分流制

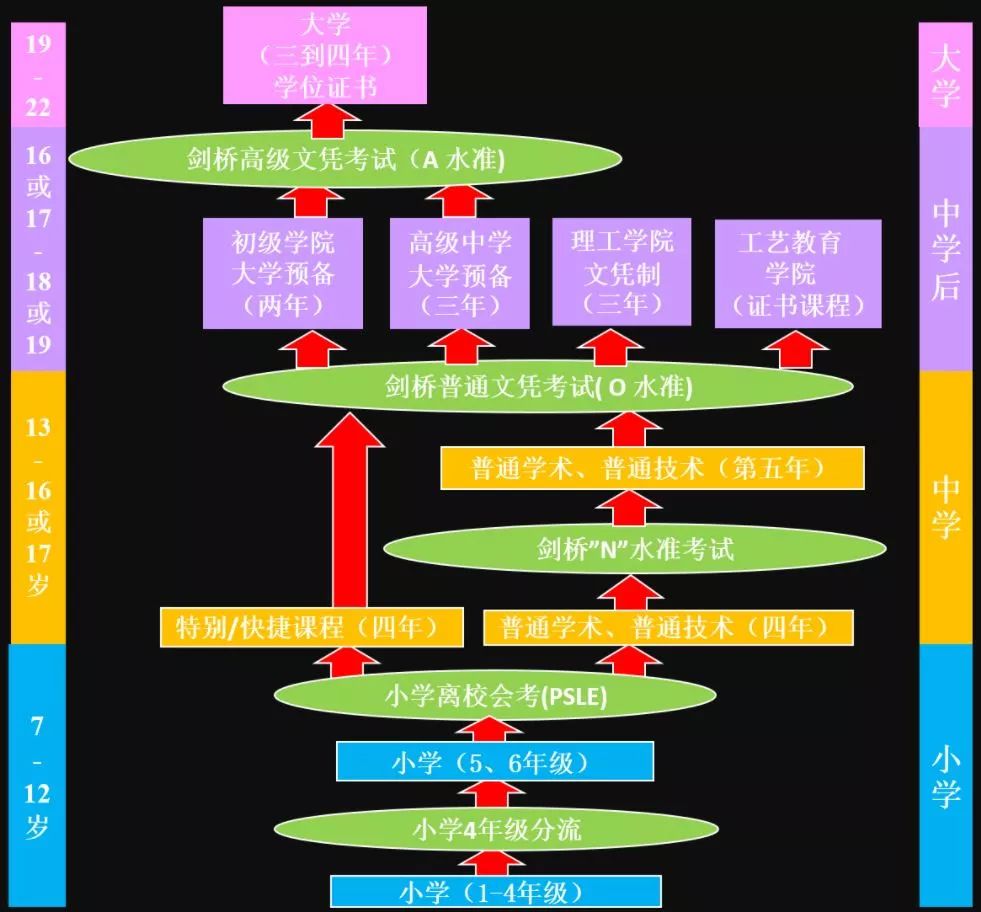

新加坡的教育享誉全球,但事实上,新加坡是非常残酷的分流制度,基本上一路过关斩将,一旦选错道路要花费几倍几十倍的努力才能赶上。

新加坡的分级制度是从小学开始的,除了学区房还要拼爹妈。学区房只是必要条件,名校的话一公里之外基本没戏,非公民没戏,如果爹妈是校董,该校老师,社区领袖,校友或者有兄弟姐妹在该校就读,优先录取。于是怕输的家长们拼义工,拼社区服务,只要拼命送进去第一个兄弟姐妹基本就稳了,所以靠抽签拿到名校入场券的家长很多人真是会喜极而泣。

小学三年级就开始分级,进入天才班和普通班。天才班基本上都是好学校里面百里挑一的好学生,只要不从天才班里面出来基本上就是保送名校了。六年级毕业考决定了去普通中学还是好中学。于是,新加坡遍地都是补习班,周末和放学后的学生,不是在补习,就是在去补习的路上。

(新加坡教育分流)

进了好中学(四大和18所直通车学校)基本上半只脚进了好大学(顶尖学生去欧美藤校G5,其次选择国大南大)普通中学基本目标就是中专/大专毕业。能让新加坡人骄傲的,并不是国立大学和南洋理工这两所顶尖的亚洲大学,而是他们的孩子可以进莱佛士女中、莱佛士书院、华侨中学、南洋女中这四所中学(号称四大)。

高中毕业生入学美国顶尖大学最多的外国学校就是新加坡莱佛士初级学院。另外,给牛津大学输送学生最多的中学里,莱佛士书院全球第一。新加坡小学的CCA(课外活动)基本涵盖小学到高中,每个学生必须参加至少一个CCA。大致分为体育,表演和兴趣社。体育类(足球,篮球,排球,英式女篮,曲棍球,龙舟,橄榄球,游泳,跆拳道,空手道,帆船,攀岩,射击,气枪,高尔夫,保龄球等等等)表演类(吉他社,管乐队,弦乐队,英文戏剧,华文戏剧,合唱团,中国舞蹈,现代舞,华乐等等)兴趣社(创业社,机器社,天文社,数学社)。

关于领导能力,每年都有专门给企业做的教育培训机构来学校做领导能力和情绪管理的培训。例如压力大该怎么管理情绪,怎么和不同甚至你讨厌的人相处,如何进行团队合作,身为一个领导者,怎么领导别人,各种鸡汤成功学。

学校的很多大型活动都是学生会和CCA的学生领导在老师的领导下组织的。各种课外训练,公演,比赛都是这些学生领导张罗的。负责老师很多时候只是来打酱油而已。学生会还会自己组织起来,做一些公益的募款活动。例如在运动会卖水,赚来的钱捐给东南亚某学校。自己制作一些好看的Tshirt,来在学校里面卖,赚的钱给某贫困学校买书。

学生自己可以组织举办一些小比赛了,甚至是全国性比赛,邀请别的学校来参赛。公演几乎是学生全权负责,老师真的负责打酱油而已。从场地,票务,海报,宣传,等等,都是学生自己搞定的。

总结下新加坡的教育,非常残酷的分级精英教育。资源倾斜严重,好的生源+资源决定学校的上限。除了有钱(买学区房,刷补习班)还要找个小学名校毕业的对象才能让小孩子领先在起跑线。

03

美国基础教育:中产阶级基本靠推娃

左左两岁来美国,上的是蒙校,比较多培养小孩子的自理能力,创造力和阅读能力,按年龄分班加上只有各种兴趣班和课外活动。老师也从来不说小孩子不足的地方,每此见面会就绞尽脑汁的说左左的好话。有个朋友的女儿三年级,游泳篮球钢琴体操舞蹈样样都学,经常要参加舞蹈钢琴表演,游泳要进校队,爸妈每天忙着接送各种兴趣班,累并快乐着。公立学校以玩为主,课业压力不重,中产阶级基本靠父母推娃,好处是不用学费,只要在学区内买房租房都可以上好的学校(美国的学区房也一样很贵,尤其是小学初中高中全十分的黄金校区!);私立学校课业繁重,老师要求严格,课外活动和兴趣班也非常多,学费基本上是中产阶级的年收入。基本上工人和中产乃至精英,从上什么学校就可以看得出来的阶层。BBC的纪录片《人生七年》,14个孩子中真正打破阶层的只有一个Nick。发达国家的阶层固化很难打破,但教育基本上是大部分人能够实现阶级跃升的唯一方式。所以基本上欧美是七岁看老,而亚洲竞争的起跑线就更早一些。

Nick

美国小学教育和中国的最大不同,主要是独立思考的能力培养。美国小学课业压力不算重,学校下午三四点就放学了,剩下时间基本就是兴趣班或者出去玩。上课老师鼓励孩子积极参与讨论,没有对和不对的答案,只有好和不好,合乎逻辑和不合逻辑的答案。到了初中,美国小孩的写作,表达,分析能力都比较强,而亚洲小孩普遍数学能力比较好。到了高中才进入美国教育的精髓,感觉上到了高中后独立自主性强了很多,课程多,知识面广,很多人已经开始学习大学课程(新加坡的也有不少类似的课程),课外活动更是丰富多彩,到了大学就开始厚积薄发大放光彩。美国大学生全面发展多,综合素质高,社会实践多,自理能力强。老师因材施教,学生互相学习取长补短。而中国学生普遍STEM(科学Science,技术Technology,工程Engineering,数学Mathematics四门学科英文首字母的缩写)能力强一些,基础扎实,考试能力强,创造力也不错。

04

总结下,抛开特定工作职业发展不谈,中新美教育和生活方式都有比较大的不同。中国适合高情商,智商影响不大,2个人工作养1娃,生活较丰富,向上机会多但需特别努力。新加坡适合喜欢华语社会,守规矩,事业野心没有那么大的小老百姓。美国适合高智商,1个人工作养全家,生活比较平淡,适合小家庭。只要适应边界和做事习惯,尊重每个独立个体,明白自己生活的目的并积极主动的去追求自己想要的生活,就会觉得很幸福。

祝冬安。

最新发布

© 2026. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1